やさしい胃ろうの食生活

胃ろう内視鏡で胃検診!

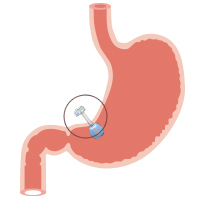

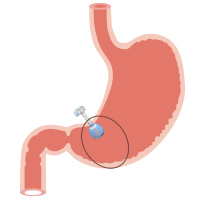

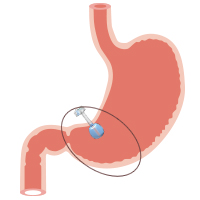

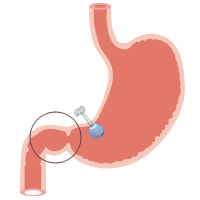

胃ろうカテーテルの交換をしたら、新しいカテーテルを確認するだけでなく、胃の健康状態もチェックしましょう。通常の胃内視鏡(口や鼻から挿入する検査)に比べて苦痛のほとんどない内視鏡検査ですが、胃全体をきちんと観察するにはいくつかのポイントがあります。

胃ろう内視鏡では前処置はしません。交換後送脱気アダプターを接続したら内視鏡を挿入します。過度の送気をしない限り被験者である本人の苦痛は皆無に等しいといえます。ぜひ本人、家族、介護者、看護師など関わる皆さんで健康状態の確認をしましょう。

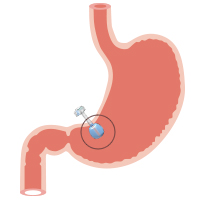

以下の写真はエアスコープでiPadに映したものです。所見を解説しながら検査をすすめると理解が深まります。さて順を追って解説します。

ベッドサイドで行う胃ファイバースコピーテクニック

テクニック1

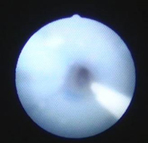

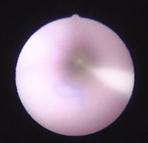

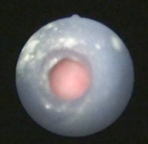

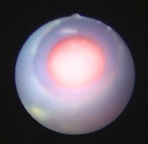

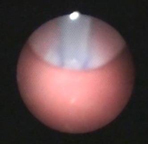

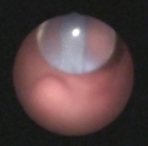

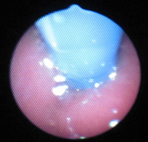

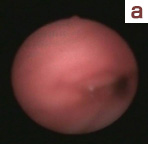

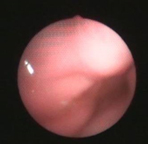

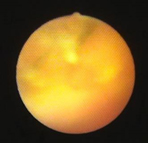

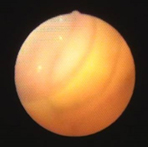

胃ろう内視鏡を胃ろうカテーテルに挿入していくと、白いX線不透過ラインが見えてくる(図1)。そしてろう孔壁が透見されたら(図2)、ゆっくり挿入して前方に胃粘膜(図3)を確認する。

|

|

|

|

| 図1:カテーテル内 | 図2:ろう孔内 | 図3:バルーン部分 | |

| X線不透過ラインが消えたらバルーン部分なので一旦挿入をストップします。 | |||

テクニック2

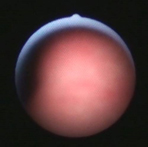

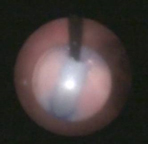

胃粘膜直前で(図4)、ゴム球を2~3回スクイーズして送気する。

カテーテル先端と胃粘膜が離れ、内視鏡を通す隙間を確保すると共に、カテーテル対側に潰瘍など出来ていないか確認する(図5)。

|

|

||

| 図4:バルーン部分 | 図5:カテーテル対壁 | ||

| 送気は1回のゴム球スクイーズで30ml前後注入されます。脱気したい場合は、アダプターの弁部分を軽くつまんで隙間から空気が抜けるようにします。 | |||

テクニック3

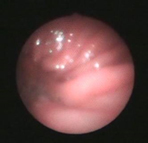

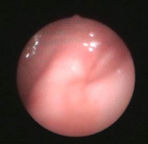

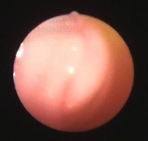

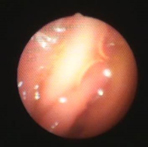

内視鏡を抵抗なく胃内に挿入したら、ゆっくりとフルアングルをかけるとバルーンが見えてくる。バルーンとろう孔周囲胃粘膜を十分観察する(図6、7、8)。

|

|

|

|

| 図6:バルーン基部 | 図7:バルーン近景 | 図8:バルーン全体 | |

視野を確保するために適宜送気しますが、送気は必ず有視野下に行いましょう。もし内視鏡先端が粘膜にあたって視野が得られない場合は、内視鏡を引き戻して粘膜を損傷しないように気を付けて。またバルーンが捉えられたら、近接したりカテーテル動かしたりしてろう孔辺縁部分の粘膜も必ず観察しましょう。ちょっと裏ワザですが、バルーン膜に内視鏡をあてがうとバルーンを介してろう孔基部の粘膜観察ができます。(右写真) 視野を確保するために適宜送気しますが、送気は必ず有視野下に行いましょう。もし内視鏡先端が粘膜にあたって視野が得られない場合は、内視鏡を引き戻して粘膜を損傷しないように気を付けて。またバルーンが捉えられたら、近接したりカテーテル動かしたりしてろう孔辺縁部分の粘膜も必ず観察しましょう。ちょっと裏ワザですが、バルーン膜に内視鏡をあてがうとバルーンを介してろう孔基部の粘膜観察ができます。(右写真) |

|||

Ⅰ:胃上部(底部、体部)と噴門機能の観察

テクニック4

アングルを解除し内視鏡を引き戻すと、通常胃角部付近とその左右に胃空間(胃上部側と胃下部側)を認識する。内視鏡を把持しながら位置を把握し、挿入観察しやすい方向に進める。胃上部(図9)の観察は送脱気をコントロールしながら胃底部(図10)まで挿入、粘膜所見を観察しながら噴門(図11)の確認を行う。

噴門はやや見つけにくいが小弯壁側を慌てずに探す。噴門を確認したらしばらく留まって観察し、噴門機能を観る(図12:唾液が食道から流れ込む瞬間)。蠕動抑制剤を用いる経口(経鼻)内視鏡と異なり、生理的な状態が観察できる。

|

|

|

|

| 図9:胃体部大彎 | 図10:胃底部 | 図10:噴門(閉鎖時) | 図11:噴門(開放時) |

| 胃体部から胃底部にかけては送気をすればするほど広がり、本スコープの観察深度(3~50mm)を超え、光量不足もあり視野を損ないがちです。その時は随時脱気し、ヒダを寄せるとオリエンテーションがつき易くなります。 | |||

Ⅱ:胃下部(前底部、幽門)の観察

テクニック5

噴門の観察を終えたら小・大弯、前・後壁をらせん状に観察しながらゆっくりと内視鏡を引いてくる。一旦胃ろうカテーテルまで戻し(図12)、先ほどと逆の隙間にスコープを進めながら胃粘膜を観察する。

あまりヒダが目立たないのが胃下部方向である。前底部は一視野に収まり観察し易い(図13a・b、14)。慎重に進めると幽門輪(図15)が確認できる。

|

|

|

|

| 図12:カテーテル内 | 図13a・b:前底部遠景 | 図14:前底部近景 | 図15:幽門輪 |

| 前底部は比較的観察しやすいが、蠕動で静止観察しにくい場合や、幽門輪が斜め方向にある場合、やや確認が難しく感じることもある。黄色調の十二指腸液の逆流がないかを観察しましょう。 | |||

Ⅲ:十二指腸(球部)の観察

テクニック6

幽門輪を越えて挿入することも可能である。十二指腸液を介して十二指腸のヒダも確認できる(図16~18)。内視鏡を引いてくる際は胃上部と同様にらせん状に胃全周を観察するように意識する。内視鏡を胃ろうカテーテルより抜去したら、脱気のためすぐにはアダプターを外さない。

|

|

|

|

| 図16:十二指腸液 | 図17:球部粘膜(腸液あり) | 図18:球部粘膜(腸液なし) | 図19:球部粘膜(蠕動あり) |

| 十二指腸への送気は幽門輪が機能する限り難しい。カプセル内視鏡の画像のように腸液を介しての粘膜観察となりやすい。 | |||